Vers un nouveau schéma national d’accueil : orientations directives et refus des conditions matérielles d’accueil

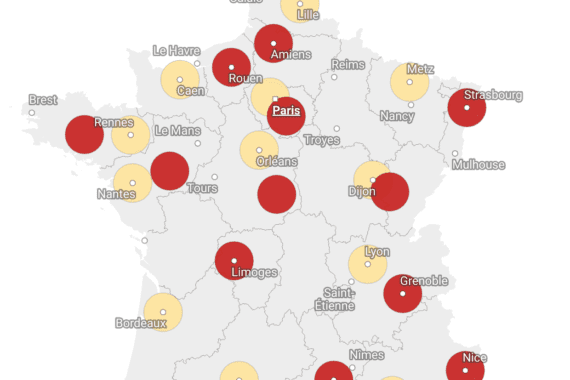

Orientations directives L’article 2 de l’arrêté du 13 mai 2022 a fixé la part de chaque région ...

Ce texte reprend, en l’actualisant vingt après, un article paru dans le journal de la Cimade, Causes communes N° 43 Avril-Mai 2004 Il y a trente ans, le 7 avril 1994, a débuté le génocide des Tutsi et des Hutu de l’opposition au Rwanda. En trois mois et jusqu’à […]

Ce texte reprend, en l’actualisant vingt après, un article paru dans le journal de la Cimade, Causes communes N° 43 Avril-Mai 2004

Il y a trente ans, le 7 avril 1994, a débuté le génocide des Tutsi et des Hutu de l’opposition au Rwanda. En trois mois et jusqu’à ce que les rebelles du Front patriotique Rwandais (FPR) s’emparent militairement du pays, entre 800 00 et un million de personnes ont été tuées parce que leur carte d’identité portait la mention « Tutsi », parce qu’elles avaient le morphotype Tutsi, parce qu’elles s’étaient engagées dans un parti d’opposition ou parce qu’elles refusaient d’obéir aux injonctions d’extermination et y résister.

Trente ans après, le Rwanda est un paradoxe car il s’est spectaculairement reconstruit et développé, devenant un » tigre » africain, sous la conduite du président « chairman » Paul Kagame mais le « jenocide » est encore présent constamment dans l’espace et les esprits, avec les mémoriaux partout dans le pays et la crainte d’un recommencement du processus qui a conduit à ce génocide, avec les bruits de bottes au Masisi et à la frontière avec le faux jumeau du Burundi. Les blessures sont toujours ouvertes et les témoignages de rescapés continuent d’être publiés. Ils racontent l’horreur à l’état pur.

Mais si cette approche est fondamentale pour alerter l’opinion, le trentième anniversaire de ce génocide est aussi le moment de comprendre l’histoire de ce génocide. D’autant plus que d’importants travaux des historiens des procédures judiciaires devant le TPIR, de journalistes et d’écrivains permettent d’analyser, encore partiellement, les mécanismes de la planification, de la mise en œuvre et les responsabilités de ce génocide. Parce qu’il est un crime contre l’Humanité et que par conséquent, une tâche dans ce que l’on appelle la conscience universelle doit également amener à avoir une réflexion politique et philosophique.

Il faut d’abord rappeler ce qui devrait être, dans l’esprit de tous, une évidence (mais qui reste contestée par des négationnistes apparus au moment même de sa perpétration et qui continuent d’être actifs ) : le génocide des Tutsi et des Hutu de l’opposition au Rwanda est un génocide au sens juridique et historique du terme. Il est aujourd’hui démontré notamment par le travail du TPIR qu’un groupe d’individus autour de ce qu’on appelait au Rwanda l’akazu, confronté à la montée d’une opposition armée de réfugiés rwandais (le FPR) et une opposition interne demandant la démocratisation de l’Etat rwandais, a organisé, selon un plan concerté, l’extermination des Tutsi et de tous les ennemis intérieurs (Hutus de l’opposition, principalement originaires du Sud ). Cela s’est concrétisé par un financement d’un parti et de médias extrémistes, la mobilisation de l’appareil administratif et militaire, parfois avec la mise en place de hiérarchies parallèles, l’achat massif d’armes à l’étranger, notamment des machettes, la création de milices interahamwe et du parti lige extrémiste CDR impuzamugambi , qui, après un entraînement paramilitaire, ont été les fers de lance de cette extermination. Dès la fin de l’année 1993, ces différents éléments étaient en place au moment même où s’instaurait la phase de transition, prévue par les accords d’Arusha d’août 1993, qui devait conduire à l’intégration des rebelles dans le gouvernement et l’armée et à la nomination d’un Premier ministre de l’opposition, Faustin Twagiramungu. Pendant les premiers mois de 1994, l’imminence du déclenchement d’une tentative de génocide est connue de tous les acteurs, même si certains sont incrédules. Il reste à savoir quel sera l’élément déclencheur.

Ce sera finalement l’attentat contre l’avion présidentiel, le 6 avril 1994. De nombreux écrits ont été produits sur cet attentat, sujet de controverse : deux thèses s’opposent (akazu ou FPR) avec d’infinies variantes, selon les témoins. Dès 1994, par le gouvernement intérimaire puis les services secrets français, repris par les médias et les juges anti-terroristes, la thèse de la responsabilité du FPR est systématiquement privilégiée, pour dédouaner les génocidaires et justifier le génocide (le mythe de la colère spontanée face au lâche assassinat du président. Factuellement, après l’enquête du juge anti-terroriste Trévidic et la clôture de l’instruction en 2017, l’incertitude persiste et la vérité ne sera sans doute jamais établie.

Mais l’énigme de l’attentat ne doit pas éclipser les faits et responsabilités avérés dans le déclenchement du génocide : Dès le 6 au soir, les barrages font leur apparition et la garde présidentielle commence l’élimination des institutions hostiles (le premier ministre Agathe Uwilingiyimana, le président de la cour suprême, le président de l’Assemblée nationale), l’attaque contre la Minuar (dix casques bleus belges, lynchés le 7 avril), la constitution d’un gouvernement génocidaire (le 8, au sein de l’ambassade de France qui le reconnaitra immédiatement) et le début de l’extermination des Tutsi (2 000 personnes par jour à Kigali). Le maître d’œuvre, et non le cerveau de cette opération est le colonel Bagosora. Si pendant les deux premières semaines, les résistances ont été nombreuses, l’appareil génocidaire va les marginaliser ou les détruire : la nomination du colonel Gatsinzi, modéré, comme chef d’Etat major est aussitôt court-circuitée et l’organisation de la défense contre les miliciens comme à Butare est brutalement détruite (le préfet Habyalimana est démis le 18 avril puis assassiné ). Dès lors, on assiste à des massacres de très grande ampleur (stade de Kibuye sous la conduite du préfet Kayishema, condamné à la prison à vie par le TPIR, Murambi 15 avril 1994, 30 000 morts et Kibeho 5 000 morts dans la préfecture de Gikongoro dont le préfet est Laurent Bucyibaruta, ) puis parce que l’opinion internationale s’émeut, un faux retour à la normale et la continuation d’un génocide plus organisé et contrôlé qui perdurera jusqu’à la fuite du gouvernement au Zaïre, à la faveur de l’opération Turquoise.

Les motivations des planificateurs du génocide étaient à la fois politiques (préserver leur pouvoir) et idéologiques (un ressentiment à l’égard du Tutsi, qui, pour l’akazu, englobe également le Hutu du Sud). Mais cela n’explique pas comment des centaines de milliers de personnes (peut être un million) aient participé au génocide, activement (en tuant avec une cruauté sans nom, en violant) ou passivement (en pillant). Cela n’explique pas qu’en toute bonne conscience, des paysans des enseignants, des pères aient tué leurs voisins, leurs élèves, leurs femmes et leurs enfants. Cela n’explique pas comment en toute bonne conscience, des personnes aient martyrisé dans les églises, là même où ils communiaient ensemble, leurs coreligionnaires.

La réponse simpliste, et à mon avis raciste, est le réveil d’un vieux contentieux ethnique, mal atavique de pays africains. La manière fruste et sauvage de l’extermination s’expliquerait par l’absence ou l’inadéquation aux pays africains des principes fondamentaux de l’Etat moderne et plus généralement ce que l’on appelle la « civilisation ». Et puis quoi encore ? Si on analysait avec la même vision coloniale, les guerres européennes du XXe siècle et la Shoah, on serait légitiment offusqué. Car, contrairement à ces calembredaines racistes, le génocide rwandais est la preuve terrible que l’Afrique est le terrain d’une modernité monstrueuse.

Il faut d’abord tordre le cou à une première idée reçue : l’existence des ethnies au Rwanda. Au sens scientifique, l’ethnie est une communauté de langue, de culture sur un territoire commun. Dans ce sens, le Rwanda ne compte qu’une ethnie : les Banyarwanda, puisque tous parlent la même langue, partagent la même culture (même religion, mêmes rites des semences) et le même territoire. Cela ne veut pas dire qu’avant la colonisation, ils étaient unis dans un même système politique et économique : dans l’Ouest et le Nord, il y avait encore au début du XXe siècle, de petits royaumes ayant leur propre système (dont le Bushiru au Nord avec une famille régnante dont est issue Agathe Kanziga veuve Habyarimana qui détestait la famille royale issue du clan des Banyiginya du Nduga (région entre Gitarama et Nyanza).

Pourtant quand on parle à un Rwandais, du moins en dehors du pays où il est strictement interdit d’utiliser ces termes sous peine de prison pour divisionnisme, il va rapidement dire qu’il est d’ethnie Hutu ou Tutsi ou Twa. Pour comprendre ce paradoxe, il faut retracer l’ethnicisation des rapports sociaux au Rwanda.

En étudiant son histoire précoloniale (du moins celle des historiens et non celle des prêtres) , on se rend compte que le Rwanda est déjà une quasi nation (si ce terme européen peut s’appliquer) dont le système politique et social est interclassiste, même si comme dans d’autres sociétés, les rapports sociaux étaient marqués par une grande violence, canalisée par un code social extrêmement sophistiqué. Par provocation, on peut même dire qu’avant 1894, il n’y avait pas de Bahutu au Rwanda. Cela ne veut évidemment pas dire qu’il n’existait pas un classe sociale de cultivateurs qui était pour la plupart, exploitée très durement par des lignées princières Tutsi (l’uberetwa institué vers 1850 consistait en une corvée de quatre jours sur cinq), elles-mêmes sous pression du Mwami (roi), cherchant à imposer son contrôle politique et à financer ses armées pour l’expansion du royaume. Mais ces paysans s’appelaient eux-mêmes non par le mot Bahutu (qui veut dire serviteurs) mais par le nom de la région (les Banyanduga, les Bashiru,) et ils s’estimaient liés avec des Tutsi, vivant la même condition sociale, des Twa (marginalisés) et même les lignées princières par l’appartenance à un des 18 clans (ubwoko). Les plus puissants donnaient des épouses au Mwami qui devenaient reines-mères dont la plus célèbre est Kanjogera issue du clan des Bega. Les différents contrats sociaux (l’ubuhake, le prêt de vaches principalement entre Tutsi, l’ubukonde, le prêt de terres principalement pour les Hutu) s’ils étaient inégalitaires, prévoyaient néanmoins une réciprocité qui garantissait la paix sociale . Si le Rwanda a connu, dans le passé précolonial, des guerres civiles, cela a été toujours des luttes entre lignées princières Tutsi pour le contrôle du pouvoir royal et jamais entre Tutsi et Hutu. L’arrivée des Allemands à qui ont été attribués les royaumes à peine connues du Rwanda et du Burundi à la conférence de Berlin de 1885 est une période catastrophique pour le Rwanda : 500 000 personnes meurent en dix ans, en raison des épidémies et des épizooties qui ont littéralement décimé le cheptel bovin, qui était à la fois, la clé de la « prospérité », le lisier permettant de fertiliser les terres et l’abondance des récoltes des plantes américaines comme le haricot ou la patate, et le symbole de la prééminence du Mwami et des princes. Le Mwami Kigeri Rwabugiri meurt subitement en 1895 et son successeur est éliminée par Kanjogera en 1896 au profit de son fils Musinga et une révolte de paysans qui n’en peuvent plus de l’uberetwa, créé d’une certaine manière la catégorie sociale des Bahutu.

L’arrivée des colons et surtout les fantasmagories mystico-raciales des explorateurs et des Pères blancs ont peu à peu contribué à créer un clivage « ethnique ». En voulant créer un royaume féodal et chrétien au cœur de l’Afrique, où les Tutsi serait les nobles, les Hutu et les Twa, les vilains et les serfs, encadrés par les prêtres catholiques, divisés entre Wallons et Flamands qui calquent le conflit interne à la Belgique à la situation locale), donc en privilégiant de façon outrancière les lignées princières converties, les autorités coloniales allemandes puis à partir de 1916, belges, ont figé les identités sociales qui étaient mouvantes en ethnies et ont réussi à persuader les Rwandais de la réalité de cette histoire reconstituée. Cette mystification s’est accompagnée d’un joug colonial qui instrumentalisait les chefs Tutsi , devenus administrateurs indirects pour renforcer l’oppression déjà existante au profit des colons.

Au tournant des années 1950, la crise, que préparait cette falsification, éclate. Parce que les élites Tutsi qui avaient été choyées et formées dans le collège d’Astrida-Butare, veulent à la fois une réforme sociale, la séparation de l’Eglise et de l’Etat et l’indépendance et qu’ils ont l’outrecuidance de prendre contact avec les mouvements de libération nationale donc avec des communistes, l’Eglise et les colons belges vont procéder à un renversement d’alliance et vont appuyer, une élite Hutu, formée au séminaire de Kabgayi, jugée frustre et malléable, en favorisant l’expression de revendications sociales –légitimes tant les inégalités sont renforcées par le joug colonial- en des termes raciaux. Dès lors, le processus de décolonisation va connaître une violence inouïe en 1959, en 1963-1964, en1967 et en 1973, crises qui prennent une dimension génocidaire en 1964 et conduisent à la fuite massive es Tutsi, qualifiées d’Inyenzi (cafards) , vers l’Ouganda, le Congo ou le Burundi. Parce qu’ils sont les premiers réfugiés et apatrides de l’Afrique post-coloniale, ils seront surnommés les « Juifs de l’Afrique ».

Cela permet de justifier le maintien d’une tutelle néo-coloniale et théocratique et de garder une partie des rives paradisiaques du lac Kivu (le Congo étant déjà ravagé par une guerre civile), où la bourgeoisie belge veut se réfugier de crainte d’une apocalypse nucléaire en Europe. Pis, la République rwandaise proclamée en 1961, se fonde sur la mystification de l’histoire, inscrite comme dogme d’Etat et sur un racisme de bon aloi, excluant les Tutsi, perçus comme des étrangers et comme des ennemis intérieurs. L’arrivée en 1973 d’Habyarimana à la faveur d’un coup d’Etat, marque quant à elle, la création d’une dictature digne de Salazar qui paradoxalement est aussi une pause dans la violence ouverte. Considérée à l’extérieur, comme le modèle du développementalisme chrétien, avec ses travaux communautaires obligatoires (umuganda) chaque semaine qui plait aux coopérations belges, suisses et françaises et par un contrôle total de la population, le Rwanda exclut toujours les réfugiés vivant en Ouganda, qui prennent une part active à la guerre civile de ce pays, au Burundi ou dans le reste du monde. L’effondrement de l’économie rwandaise avec la chute des prix du café, pendant les années 1980, la pression démographique et la montée des revendications politiques d’une petite classe moyenne urbaine qui se délie des liens « ethniques » poussent Habyarimana à réveiller le démon du racisme violent. L’offensive militaire du FPR, en octobre 1990, considéré comme un prête- nom des Ougandais et des Américains, permet de trouver des appuis extérieurs à la fois catholiques et français.

L’histoire falsifiée du Rwanda est certes la cause d’un racisme entre noirs (idée tabou) mais elle ne peut expliquer la violence inouïe du génocide. D’autres éléments sont à prendre en compte : Il y a une violence inscrite dans la culture rwandaise, nourrie de prophéties auto-révélatrices chères à l’extrême droite, l’absence de société civile et la culture de l’obéissance à l’Etat, déjà prégnante dans le Rwanda précolonial et perpétuée par les régimes Kayibanda et Habyarimana avec un contrôle très strict de la société. Le ressentiment d’une bonne partie de l’intelligentsia rwandaise vis à vis de Tutsi, qui officiellement étaient marginalisés politiquement , mais considérés comme « privilégiés », en étant des commerçants prospères (comme Valens Kajeguhakwa) ou en travaillant pour les ambassades occidentales.

Dans un livre intitulé « Une guerre noire, Enquête sur les origines du génocide rwandais (1959-1994), l’historien Gabriel Périès et le journaliste David Servenay ont exploré une piste externe : celle de la doctrine de la « guerre révolutionnaire » ou guerre contre-insurrectionnelle, stratégie élaborée par les militaires français après la défaite de l’Indochine et de l’Otan (cellules stay-behind) pour contrer les guérillas communistes ou assimilées en Algérie (la bataille d’Alger, les camps de regroupement où la Cimade est intervenue) ou au Cameroun (l’écrasement de l’UPC et la rébellion Bamileke en 1956-1963), mise au placard par de Gaulle mais qui a continué d’être enseignée par ses concepteurs français dans les écoles militaires d’Amérique latine (l’opération Condor d’élimination physique des opposants au Chili, en Argentine, en Uruguay en serait un avatar) et celles d’Afrique (dans le « pré carré français, étendu aux anciennes colonies belges dans les années 1970). L’armée française, qui intervient, dès octobre 1990, au Rwanda et participe aux combats contre le FPR, aurait ressorti cette stratégie, consciente des grandes faiblesses des forces armées rwandaises, pour tenter de mettre un terme à la rébellion. Elle était connue des généraux rwandais, formés dans les années 1950 1960 dans les écoles de guerre belges, où une variante de cette stratégie continuait d’être enseignée . On retrouve toutes les méthodes de cette stratégie dans la guerre civile rwandaise. Qualifiés de ‘khmers noirs » par un gendarme coopérant français qui vitupère toujours sur les réseaux sociaux, le FPR a été combattu en considérant que toute la population d’origine Tutsi était son complice: regroupement dans les prisons ou camps, contrôles d’identité pratiqués par les soldats français, guerre psychologique avec création de Radio Mille Collines, mise en place de hiérarchies parallèles au sein de l’administration et de l’armée, création de milices. Le stade ultime de cette stratégie est la guerre noire, c’est à dire la guerre totale, pratiquée par les armées du IIIe reich en Ukraine et qui aurait donc été déclenchée par les élèves des théoriciens français ou belges. La question reste entière de savoir si les « professeurs » en ont eu conscience et plus grave, auraient donné leur assentiment.

Ces éléments sont le substrat du génocide. Cela n’explique pas pourquoi le génocide a pu être aussi massivement perpétré alors que la population rwandaise était très divisée, politiquement, régionalement et que la cohabitation dans un habitat dispersé où chacun se rendait visite pour partager une bière, s’invitait aux mariages, aux levées de deuil , créait des relations sociales très serrées. Quel est le ressort d’un tel déclenchement de violence qui efface ainsi la solidarité entre voisins?

La lecture des livres de Giorgio Agamben intitulés « Homo Sacer » peut ouvrir une piste de compréhension. Le philosophe italien analyse la doctrine de Carl Schmitt , philosophe nazi de l’Etat total et retrouve dans l’antiquité romaine et au Moyen âge, le concept d’Homo Sacer et du ban : le premier correspond à des personnes qu’il est légal de tuer, sans autre forme de procès, le second terme est le pouvoir du prince de ranger des humains hors de tout communauté, exilés dans les bois devenant des hommes-loups qui les rangent dans une catégorie de sous-humains et que l’on peut donc chasser, au sens cynégétique du terme.

Le génocide rwandais est l’illustration de ces concepts : Il est un charivari sanguinaire, sous contrôle des autorités et pratiqué au son de musique dansante zaïroise diffusée sur Radio Mille Collines. L’ensemble des pulsions de violence, réprimées à la fois par la culture sociale rwandaise, marquée par le contrôle des sentiments et les préceptes pudibonds de l’Eglise catholique, est réveillé avec l’assentiment des autorités génocidaires. Tous les codes sociaux sont renversés pour permettre de rompre les liens de voisinage, de fraternité religieuse ou professionnelle. Ce comportement extraordinaire est contrebalancé par la banalisation des actes, la propagande utilisant le nom de code de travail, de débroussaillage pour désigner l’extermination et les tueurs ne font que « couper des victimes désignées comme des cafards (Inyenzi), des serpents qu’il faut exterminer.Il suffit de lire une saison de machettes de Jean Hatzfeld pour comprendre comment les tueurs ont vécu une période exaltante de leur vie rangée, semblable à celle des chasseurs le dimanche : alcool, esprit de camaraderie dans la traque des fugitifs, conseils techniques pour achever les victimes, ripailles agrémentées de viols et de pillage, avant de rentrer calmement chez soi, le travail achevé. Ce dont on est stupéfait à la lecture de ce livre est la banalité du mal, déjà décrite par Hannah Arendt à propos d’Eichmann ou des Einsatzgruppen. Le tout, sans aucun remords, sans aucun sentiment de culpabilité, même des décennies plus tard. Si beaucoup de prisonniers accusés de génocide ont avoué avoir tué lors des procès Gacaca, menés dans les années 2000 au Rwanda, et si le premier accusé du TPIR, Jean Kabamda, Premier ministre du gouvernement génocidaire, a plaidé coupable avant de se raviser face à sa condamnation à la prison à vie, c’était surtout pour obtenir des remises de peine. Rares sont ceux et celles qui ont compris leur crime et exprimé un repentir, parce qu’ordonné par l’Etat, cela ne pouvait pas, à leurs yeux , en être un. La « normalité « était de tuer et l’anomie était devenue la norme.Dans ce contexte, comme dans tous les génocides, on peut s’étonner que des personnes, au péril de leur vie, ont sauvé des pourchassés devenant ainsi des justes.

Dès lors, le génocide rwandais devient une source d’interrogations sur l’Etat moderne et ce qu’on appelle la « civilisation ». Car, contrairement aux idées reçues sur les Etats africains, qualifiés de construction artificielle, le Rwanda était malgré son extrême pauvreté, l’exemple le plus abouti d’un Etat moderne en Afrique : les fonctionnaires étaient payés, les routes bitumées, les écoles fonctionnaient tout du moins dans les années 1970, ce qui était la fierté des anciens colonisateurs belges. On sait également que cette médaille avait un revers, celle d’une Etat quasi-totalitaire où chaque geste était surveillé par une administration pléthorique, où il était interdit de se déplacer sans autorisation, où il fallait, chaque semaine, participer gracieusement à des travaux collectifs et jongler avec les quotas ethniques et régionaux. Le Rwanda, déjà une nation avant la colonisation, était donc devenu un Etat moderne. Mais pour reprendre les mots de Giorgio Agamben, le paradigme de l’Etat moderne n’est pas Athènes mais Auschwitz. Ce n’est pas le contexte d’effondrement de l’économie et de guerre qui est la cause du génocide mais plutôt le révélateur de cette modernité. Les Etats sont confrontés à des crises d’identité par la remise en cause par la globalisation, du modèle d’Etat Nation, maître des règles économiques et sociales. Une régression classique pour reprendre Durkheim est que pour affirmer son pouvoir chancelant, l’Etat recourt à la stigmatisation d’une partie de la société, considérée comme impure et responsable des maux qui traversent la société. Nous pouvons le voir aujourd’hui avec l’ethnicisation des rapports sociaux qui est à l’œuvre dans le débat politique français. Et il faut s’interroger si un Etat moderne, si ne sont pas instaurés des contre-pouvoirs dans la société civile, n’a pas pour ultime dessein l’extermination (symbolique mais également physique) de son ennemi intérieur. Tout Etat moderne porte-t-il en lui une potentialité génocidaire?

Dans son livre « Exterminez toutes ces brutes!« ,Sven Lindqvist avait fait l’inventaire de la violence coloniale qui a conduit au génocide des Herrero en Namibie par l’armée allemande mais aussi de la mission Voulet-Chanoine au Tchad (précédée des enfumades de Bugeaud lors de la conquête de l’Algérie). On peut le dire de la conquête des pays européens du reste du monde et la « civilisation » occidentale a été construite sur des monceaux de cadavres.

Après le sabre, le deuxième aspect de la « civilisation », est le goupillon. Le Rwanda a été rêvé comme un nouveau royaume de St Jean. Le pays était d’une grande ferveur chrétienne (Catholique principalement, Protestante secondairement). L’Eglise Catholique s’est toujours vue comme sa marraine, elle était le véritable pouvoir dans le pays pendant la colonisation et après . Il n’y a jamais eu de séparation de l’Eglise et l’Etat et qu’il s’agisse du système scolaire, de santé, des coopératives agricoles, l’Eglise catholique constituait un Etat dans l’Etat, incontournable, capable d’imposer un puritanisme à la société rwandaise.

Ce sont pourtant les églises, lieux traditionnels d’asile, qui ont été le tombeau des Tutsi et sont des chrétiens, qui ont exterminé leurs coreligionnaires. Si les Eglises portent une singulière responsabilité dans la génocide, c’est non seulement par la participation directe de certains prêtres et pasteurs, mais également en n’ayant pas dénoncé suffisamment tôt la nature dictatoriale du régime et pendant le génocide d’être restées muettes sauf pour des courageux qui ont osé braver les autorités du génocide: Si le Pape Jean Paul II, a publiquement affirmé que les prêtres impliqués devront répondre de leurs actes devant la justice des hommes et celle de Dieu, et si les Eglises protestantes Rwandaises ont solennellement demandé pardon au peuple Rwandais, l’examen de conscience reste limitée. Et on ne peut qu’être frappé par l’indulgence accordée par certaines structures catholiques à des prêtres qui ont été protégés, recasés en Afrique ou exfiltrés en Europe en même temps que des « dignitaires » du gouvernement intérimaire tout comme le soutien discret aux cercles négationnistes du génocide rwandais. Cette extrême indulgence laisse pantois et, devrait interloquer les églises sur leur rôle, pour éviter que le message religieux ne soit frelaté pour justifier l’inacceptable,.

Ce qui s’est passé au Rwanda et qui s’est répétée au Congo en 1998 et en Côte d’Ivoire pendant la guerre civile de 2000 2010, en Syrie sous la férule de Bashar El Assad ou celle de Daesh (avec le génocide des yezidis), au Darfour et dans tout le Soudan, depuis avril 2023, en Haiti ou les crimes commis dans et autour de Gaza, depuis octobre 2023. C’est ce qui pourrait ravager, si nous y prenons garde, nos sociétés où les démocraties libérales au sens politique du terme sont confrontées au « populisme », nouvel avatar du fascisme, cher à Carl Schmitt.

Le génocide rwandais a une dimension universelle par le rôle qu’a joué -ou plutôt n’a pas joué- la communauté internationale. En 1945, les Nations unies s’étaient promis le plus jamais çà. A tel point que le génocide est le seul motif légal en droit international pour une ingérence (le fameux droit d’ingérence vantée par B.Kouchner). Pourtant en 1994, malgré la présence d’une force des Nations Unies et pendant quatre jours de forces spéciales françaises, belges et italiennes chargées de rapatrier les Européens, le génocide a quand même eu lieu. Pis, pendant deux mois, certains Etats ont refusé de qualifier de génocide pour éviter l’intervention (les USA) ou ont carrément aidé le gouvernement responsable du génocide.

Si l’Onu et le l’OUA ont fait des mea culpa tardifs qui ont démontré que le génocide aurait pu être arrêté dans les premiers jours, si la Belgique a analysé courageusement sa responsabilité, on ne peut s’empêcher de crier comme le général Roméo Dallaire, commandant de la Minuar en 1994, qui a assisté au génocide sans pouvoir agir : « Sommes-nous tous des êtres humains ou certains le sont-ils plus que d’autres? » « Nous, dans les pays développés, agissons d’une façon qui fait croire que nos vies sont plus dignes que les vies d’autres citoyens de la planète ».

Le génocide au Rwanda a été minoré pendant sa perpétration puis rangée parmi les « sauvageries » africaines. François Mitterrand aurait même tenté le sinistre : » Vous savez un génocide, ce n’est pas très important dans ces contrées ».

Parce que la France officielle (en premier lieu, l’Elysée et moins le Premier ministre d’alors qui a essayé de rectifier les errements de l’autre tête de l’Etat) s’est impliquée au-delà de toute mesure dans la guerre civile rwandaise, nous sommes en droit d’en savoir un peu plus que cette remarque déplacée. Après la lénifiante conclusion de la mission d’information sur le Rwanda en 1998 qui a escamoté méthodiquement les responsabilités françaises au nom de la préservation de la réputation de François Mitterrand , ses successeurs Sarkozy, Hollande et Macron ont évolué en donnant des signes forts, le premier en reconnaissant une responsabilité sans la préciser, le second en ouvrant les archives classifiées, le troisième en nommant en 2019, la commission d’historiens présidée par Vincent Duclert qui a enfin reconnu les graves fautes de l’administration, en 2021, ce qui a permis une visite de réconciliation du président Macron au Rwanda et réchauffé les relations entre les deux pays. Trente après, le président de la République Emmanuel Macron reconnaît que la France avait les moyens politiques et militaires pour arrêter le génocide dès début avril mais n’en a pas eu la volonté.

L’un des motifs d’intervention française en 1990 était la préservation du pré carré français « lâchement agressé » par les sbires de l’hydre anglo-saxonne qu’étaient les « khmers noirs » du FPR. Ce« syndrome de Fachoda » montre l’imprégnation profonde de l’idéologie d’extrême droite dans l’armée française et en particulier dans les troupes amenées à intervenir en Afrique. Que des militaires français aient adhéré à l’idéologie raciste en vigueur au Rwanda et plus que probable.Il faut croire également que François Mitterrand se piquait de la fantasmagorie reconstruisant l’histoire du Rwanda, dont il a fait un long exposé lors d’un conseil des ministres, à la grande surprise des participants.

Dès lors, le génocide rwandais remet également en question les relations post-coloniales qui sous l’alibi de l’ignorance, permettent de couvrir des crimes contre l’humanité. L’histoire contemporaine de l’Afrique et ses guerres dites« ethniques » doit être relue et une des clés est l’affrontement feutré dans les enceintes internationales, sanglant sur le terrain opérationnel entre les’ »impérialismes » français (la Françafrique) et américain, rejoints désormais par la Chine et la Russie. Ce n’est pas officiellement le fait des Etats (qui affirment leur entente) mais de groupes para-étatiques (les services secrets, les multinationales pétrolières, minières, les marchands d’armes, officiels et officieux, les sociétés de mercernaires) qui participent à la corruption des élites dirigeantes des pays, qu’ils ont coopté dans les années 1970 pour endiguer l’influence soviétique et qui en retour, ont eux-mêmes corrompus les élites de nos pays. Une véritable course aux matières premières –nécessaire au maintien des économies du nord et surtout à une partie de la bulle financière- a justifié les conflits les plus innommables, où le levier « ethnique » était employé pour détruire la montée de mouvements démocratiques dans ces pays.

Certes, le Rwanda ne possède pas de richesses qui permettent de valider cette lecture. Mais sa proximité avec l’immense Zaïre, en état de décomposition sociopolitique avancé, et aux richesses minières incroyables, était – et la suite l’a montré- le véritable enjeu de cette guerre entre impérialismes. Et par rapport aux contrôles des mines de coltan du Kivu, d’uranium du Katanga, un génocide d’un million de personnes ou un conflit régional à l’allure de guerre mondiale faisant plus de trois millions de morts; ne sont pas, pour reprendre le mot attribué à François Mitterrand, « très importants ».

Cette politique monstrueuse a perduré, ce qui a conduit la région des Grands lacs à exploser. Les métastases du génocide ont touché le Burundi, rongé par une guerre civile génocidaire de dix ans dont le bilan officiel est de 300 000 morts (en fait plus de 500 000) puis après cinq années de transition relativement démocratique, à une dictature ethniste . Et parce que les troupes du génocide ont pu y reconstituer leurs forces avec l’aide à peine discrète de la France, elles ont atteint le Zaïre. Les deux guerres du Congo en 1996-1997 puis de 1998-2003 , dans lesquels sont intervenus la plupart des pays voisins, soutenus par les puissances occidentales rivales et alimentées par le pillage systématique des ressources du Congo ont eu pour premières victimes, les populations civiles (Banyamulenge, réfugiés rwandais, peuples du Kivu et de l’Ituri, soit près de 3 millions de personnes). Des modes opératoires du génocide, en particulier le viol systématique comme arme de guerre y aient été répliquées. trente après, le conflit est toujours vivace dans le Masisi.

Le Rwanda est entré dans une voie de normalisation à la rwandaise : c’est à dire qu’après avoir fait la guerre au Congo , le régime est suffisamment fort pour être devenu un pays émergent, « libéré » du divisionnisme (il est interdit sous peine de prison de parler de Hutu, Tutsi ou de Twa) de la cigarette (On ne peut pas fumer publiquement à Kigali) ou des sacs plastiques, où les routes sont toutes entretenues mais où des soldats policiers armés se déploient tous les quatre cents mètres dans les rue de la capitale. Le régime peut se payer le luxe de tenir des élections multipartites (les anciens partis d’opposition sont toujours en place mais sont comme en RDA, vassalisés par le FPR) d’avoir le Parlement le plus féminin d’Afrique. Paul Kagame est président depuis 25 ans avec des scores « soviétiques » . Son alliance solide avec les Etats Unis, L’Angleterre (qui veut lui envoyer des demandeurs d’asile) ou la France lui permet de se maintenir à flot.

D’une certaine manière, la politique françafricaine dans la région des Grands Lacs a été une immense défaite parce qu’elle a eu une analyse effarante de la situation politique dans la région, parce qu’elle a soutenu des mouvements indéfendables, elle s’est disqualifiée . Les Américains, les Chinois ou les monarchies du Golfe ont été là pour prendre le relais. Trente ans après, le Rwanda et le Burundi sont devenus « anglophones » (même si Louise Mushikiwabo est à la tête de l’OIF) et intégrés dans une sphère économique dont les épicentres sont l’Ethiopie, le Rwanda, le Kenya et l’Afrique du Sud. La France qui s’est un moment concentrée sur son ancienne sphère coloniale ( le Sahel , la C ôte d’Ivoire, le Gabon ou le Congo) y essuie des avanies et tente de reprendre une place au Rwanda mais bien après les autres pays occidentaux.

Cette réflexion sur la lutte entre les impérialismes m’amène à rappeler l’urgence d’écouter la parole des intellectuels africains, qui loin de raconter les sornettes sur les guerres tribales ancestrales, réfléchissent à cette monstrueuse modernité. Parce qu’ils en ont été les victimes (au sens où leur parole est couverte par les idées reçues et qu’ils ont été touchés dans leur vie, leur famille) et parce qu’ils sont en mesure d’en désigner les mécanismes politiques et économiques, ils peuvent nous aider à enfin décoloniser nos esprits et à agir pour que cette machine à broyer des hommes soit arrêtée.

La Communauté internationale s’était promis de contribuer à la réconciliation par la justice : la création du TPIR semblait être un grand espoir pour permettre aux Rwandais de connaître la vérité, de dégager la responsabilité des principaux acteurs et d’essayer de reconstruire la nation. Le bilan du TPIR est malheureusement mitigé : les 95 procès ont été interminables en raison des garanties procédurales de première classe pour la défense . Le TPIR, malgré des décisions très importantes n’a pu juger qu’une centaine de personnes en 21 ans. Surtout, elle souffre de ne pas avoir pu faire arrêter des suspects très importants comme Félicien Kabuga, le principal financier du génocide qui ne l’a été qu’en 2020 en France, où il vivait entouré de ses enfants; Il est vrai que la collaboration de certains Etats a été pusillanime.

Le TPIR a toujours dit qu’il serait incapable de juger tous les présumés organisateurs du génocide et que les membres de la Communauté internationale devront s’y atteler. Si la Belgique a tenu des procès exemplaires, si la Suisse a également procédé au jugement d’un bourgmestre, les autres nations ont été à la traîne. En dépit de la présence avérée de responsables présumés du génocide sur le territoire (souvent demandeurs d’asile voire réfugiés) et d’une loi d’adaptation des statuts du TPIR de 1996 qui a permis aux juridictions françaises de connaître de ces faits, en dépit de plaintes déposées parfois depuis 1995, la justice française n’a pendant très longtemps pas fait le même travail de vérité et de justice. C’est grâce à la pertinacité du collectif des parties civiles rwandaises et une inflexion politique dans les années 2010 que des procès ont eu enfin lieu, après le transfert de trois personnes vers Arusha . Ainsi c’est seulement 28 ans après la première plainte, qu’un médecin de Butare a été condamné en premier instance (il a relevé appel et reste présumé innocent). En juillet 2022, le verdict prononcé contre le préfet Bucyibaruta a été peu commenté parce que le verdict du procès du Bataclan faisait encore la une des journaux. Pourtant dans la hiérarchie des crimes, le génocide est le premier d’entre eux.

Le génocide au Rwanda est la source de questions qui transcendent ses conditions historiques, sur l’Etat moderne, sur la « civilisation », sur le contrôle démocratique et sur la justice. Il continuera de hanter la conscience universelle, si l’on croit encore qu’il ne concerne que les Rwandais.

Auteur: Responsable national Asile

Orientations directives L’article 2 de l’arrêté du 13 mai 2022 a fixé la part de chaque région ...

En application de l‘article L.551-1 du CESEDA, le ministère de l’intérieur est ...

Impossibilité de prendre rendez-vous ; impossibilité d’accéder aux guichets ; retards de ...

A l’occasion de la journée internationale des droits humains, La Cimade met en lumière les ...